अमेज़ॉन पर आई ब्रिटिश फ़िल्म ‘द मॉरिटेनियन’ फ़िल्म बनने से पहले किताब के रूप में ‘गुआनटानामो डायरी’ नाम से आई और चर्चित हुई, दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुए। दिलचस्प बात है कि यह किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, वह भाषा जो उसने डिटेंशन कैम्प में सीखी। किताब का पहला संस्करण उसके बन्दी रहते ही आ गया था, बेस्ट सेलर बना पर उस तक छपी हुई किताब नहीं पहुंचने दी गई।

इस फिल्म का संदर्भ सत्ता के पूर्वाग्रहपूर्ण अमानवीय व्यवहार का है। उसके पार्श्व में निहित राजनीतिक मजबूरियां, क्रूरता और पॉलिटिकल करेक्टनेस का मिश्रित रसायन रौंगटे खड़े करने वाला सच बन जाता है, जिसके लिए हम असहाय महसूस करते हैं, उसमें फंसे व्यक्ति का बचना दुर्लभ संयोग से ही हो सकता है, ऐसी ही विकट त्रासद स्थिति और दुर्लभ संयोग का नाम है यह सच्ची कहानी जो फ़िल्म बनने से पहले किताब के रूप में ‘गुआनटानामो डायरी’ नाम से आई और चर्चित हुई, दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुए। दिलचस्प बात है कि यह किताब मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, वह भाषा जो उसने डिटेंशन कैम्प में सीखी। किताब का पहला संस्करण उसके बन्दी रहते ही आ गया था, बेस्ट सेलर बना पर उस तक छपी हुई किताब नहीं पहुंचने दी गई।

फ़िल्म का निर्देशन केविन मैकडोनाल्ड ने किया है। जिन्हें मैं ‘द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड’ नामक हिस्टॉरिकल ड्रामा के लिए याद करता हूं, वैसे कुछ अच्छी फिक्शन फिल्मों के बावजूद उनकी मूल छवि कमाल के डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर की है। वह छवि और अनुभव उन्हें फिक्शन फिल्मों में प्रामाणिकता के करीब लाते हैं और उनका काम निखर जाता है। ‘द मॉरिटेनियन’ में ताहर रहीम, जुडी फोस्टर, शैलीन वुडली और बैनेडिक्ट कूम्बरबैच मुख्य भूमिका में हैं। जुडी ने लीगल काउंसल की भूमिका निभाई है। उनका किरदार रोमांचक है। बैनेडिक्ट कर्नल के किरदार में है और वह प्रटेगनिस्ट की बेगुनाही के लिए चर्च की प्रार्थना में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और सिस्टम के खिलाफ बगावत कर देता है, धर्म की यह भूमिका तब और दिलचस्प लगती है जब एक किताबी मजहब के आदमी को दूसरे किताबी मजहब के लोग झूठ और संदेह के आधार पर प्रताड़ित कर रहे होते हैं। इशारा करना ठीक रहेगा कि धर्मों के इतिहास से ज्ञात होता है कि उन मजहबों के बीच सद्भाव होता है जिनकी एक किताब है, जैसे ईसाई और इस्लाम, इनको किताबुल मजहब कहा जाता है। एक किताबुल मजहब का रवैया गैरकिताबुल मजहब के लिए बहुत सद्भावपूर्ण शायद ही कभी रहा हो। पर पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद की घटनाओं ने किताबुल मजहबों के बीच के आपसी सद्भाव को भी कम किया है। और धीरे-धीरे, अलग-अलग पहचानों के बावजूद सद्भाव बनाने वाली चीजें हम खो रहे हैं और यह खोने का अहसास भी हमें नहीं हो रहा है, हैरतअंगेज कमाल तो तब है कि ये चीजें हमने सैकड़ों सालों में खोजी थीं, उन खोजों की अहमियत को भी हम नकार रहे हैं, पुरखों की आत्माओं को दुख पहुंचा रहे हैं। धर्मो ने कट्टरपन और सियासत के साहचर्य में मानवता का बड़ा नुकसान किया है, और कर रहे हैं, इससे भला कौन असहमत होगा, कि धर्मों की यह वह नकारात्मक भूमिका है जो खुद धर्म रचने वालों ने भी नहीं सोची होगी।

धर्मों ने इतिहास में बहुत बार खून-खराबे किए हैं, धर्म से प्रेरित संघर्षों और युद्धों में इतनी जानें गई हैं कि शायद ही किसी अन्य अकेले कारण की वजह से गई हों। पर 9/11 के बाद दुनिया बहुत तेजी से बदली है, ऐसे तीव्र और सघन बदलाव मानव सभ्यता के इतिहास ने शायद ही पहले कभी देखे होंगे। इस घटना के बाद धार्मिक नज़रिए ने नए क्रूर राजनीतिक, सामाजिक विश्वासों का निर्माण किया है, उदारता, समरसता को कम किया है, अविश्वास, भय और संघर्ष की स्थितियों में विस्तार हुआ है। इसके उत्तरकाल में भारत में जहां ‘माई नेम इज खान’ बनती है, पाकिस्तान में शोएब मंसूर ‘खुदा के लिए’ बनाते हैं। मेरा यकीन है कि पहली तो आपने देखी ही होगी, दूसरी को आप मेरी सलाह से ढूंढ़कर देखिए। इस फिल्म की संजीदगी का सुकून, साहस का ताप और कला का मेयार खुद महसूस करेंगे।

‘द मॉरिटेनियन’ एक सत्य घटना पर आधारित है। जिसमें एक युवक महमदू सलाही को संदेह के आधार पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी मॉरिटेनिया के गांव से उठा लेती है कि वह अल कायदा से है, ओसामा बिन लादेन का साथी रहा है, 9/11 को प्लान करने और सम्भव बनाने में उसका हाथ है। उसे 14 साल (2002-16) तक क्यूबा के गुआनटानामो डिटेंशन कैम्प में रखा गया, ऐसे गुनाह जो उसने किये ही नहीं, उन्हें कुबूल करने के लिए, डिटेंशन के ‘जेनेवा कनवेशन्स’ की धज्जियाँ उड़ाते हुए घोर अमानवीय यातनाएं दी गईं। फ़िल्म बताती है कि एक घटना कैसे लोगों को अतार्किक, नृशंस बना सकती है कि किसी खास पहचान वाले व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही मुजरिम मानकर उसके लिए निर्णय ले लिया जाता है। जब वो इल्जामों से बरी होकर, अनकिए गुनाहों की सजा काटकर घर लौटा, उसकी मां दुनिया से जा चुकी थी। उसके लिए यह दुनिया एक नई दुनिया थी, नए विश्वास, नई धारणा, नए डर वाली दुनिया। पर उसने क्षमाशीलता को अपनाया, एक संवाद में जब वह कहता है कि मेरी भाषा में आज़ादी और क्षमाशीलता दोनों के लिए एक ही शब्द है। इस क्षण अंग्रेजी के मुकाबले हमारी भाषाओं के सौंदर्य और दर्शन मूर्त होते हुए दिखते हैं। यह फ़िल्म का सुंदरतम टेक अवे भी है कि अंतर्धारा के रूप में धर्म ही नहीं, भाषा का विमर्श भी कल-कल बहता महसूस होता है। हमने अपनी बोलचाल की भाषा में कोमल और क्रूर शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का भेद करना, भेदानुसार व्यवहार करना भुला दिया है, कभी-कभी मुझे लगता है कि भाषा की कोमलता को सद्गुण या मूल्य मानना शायद पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही छूट गया है। क्रूर भाषा भी हिंसा है, हिंसा की शुरूआत का पहला एक्चुअलाइजेशन भाषा में होता है, बोले जाने से पहले तक विचार में हिंसा हिंसा का वास्तविक रूपांतरण नहीं है।

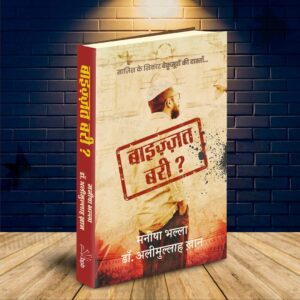

फ़िल्म से जुड़ता भारतीय संदर्भ ‘बाइज्जत बरी’ नाम से हाल ही आयी किताब है, जिसे चर्चित पत्रकार मनीषा भल्ला और अलीमुल्ला खान ने लिखा है। यह किताब अपनी तरह का विलक्षण आख्यान है। जब मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए पकड़ा गया और सरकार साबित नहीं कर पाई, सालों तक जेलों में सड़ने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, पर जीवन और खासकर जवानी के इतने साल और पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा को सरकारी पूर्वाग्रहों के कारण उन्होंने खो दिया जिसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। मानवीयता और सद्भाव का मूल सद्गुण ही है जो इस हिंदी किताब को तेजी से लोकप्रिय बना रहा है, जितना नॉन फिक्शन की किसी किताब को पिछले सालों में होते नहीं देखा।

फ़िल्म से जुड़ता भारतीय संदर्भ ‘बाइज्जत बरी’ नाम से हाल ही आयी किताब है, जिसे चर्चित पत्रकार मनीषा भल्ला और अलीमुल्ला खान ने लिखा है। यह किताब अपनी तरह का विलक्षण आख्यान है। जब मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए पकड़ा गया और सरकार साबित नहीं कर पाई, सालों तक जेलों में सड़ने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया, पर जीवन और खासकर जवानी के इतने साल और पारिवारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा को सरकारी पूर्वाग्रहों के कारण उन्होंने खो दिया जिसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती। मानवीयता और सद्भाव का मूल सद्गुण ही है जो इस हिंदी किताब को तेजी से लोकप्रिय बना रहा है, जितना नॉन फिक्शन की किसी किताब को पिछले सालों में होते नहीं देखा।

हमने सिस्टम और सरकारें बेहतर जीवन के लिए बनाए, हमारे डर और असुरक्षाएं खत्म करने के लिए बनाए, शांतिपूर्ण सहजीवन के लिए बनाए, पर ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियां हमें विवश करती है कि ठहरकर सोचें कि हम मानव सभ्यता के विकास क्रम में कहीं कुछ अच्छा पीछे छोड़कर तो आगे नहीं बढ़ रहे?