राहत काज़मी के निर्देशन में फ़िल्म ‘लिहाफ़ : द क्विल्ट’ वूट पर आई है। इस्मत चुगताई की बदनाम उर्दू कहानी पर आधारित है जिसे छपे 80 साल हो रहे हैं। हमारी कलाओं खासकर साहित्य में स्त्री समलैंगिकता का विषय बहुत संकोच और हिचकिचाहट भरा रहा है। सोचिए कि 80 साल पहले इस्मत चुगताई ने इस पर कहानी लिखने का साहस किया, समाजी मायनों में यह साहस नहीं, दुस्साहस था।

इस्मत चुगताई साहिबा उर्दू अदब की बदनाम अफसानानिगार हैं, ऐसी बदनामी जो विरलों को नसीब होती है, ऐसी बदनामी जिसमें इतिहास बदलने वाली सकारात्मकता हो। इसी कहानी को ही लीजिए, यह कहानी उर्दू का एक अलग ही प्रस्थान बिंदु थी। दबे-छुपे समाज में बहुत कुछ होता है जो परंपराओं में गलत स्वीकार कर लिया गया है, उनके मानवीय पक्षों की तरफ भी नज़र नहीं जाती, यौनिकता तो इस मामले में सबसे अव्वल ही समझिए। उसमें भी समलैंगिकता, उफ्फ, उफ्फ। उस पर लिखना जैसे ईश्वर निंदा ही कर दी जाए। सोचिए कि 80 साल पहले इस्मत चुगताई ने इस पर कहानी लिखने का साहस किया जो साहस से ज्यादा दुस्साहस था। यही वजह रही कि उन पर प्रसिद्ध मुकदमा चला कि यह कहानी फ़आश यानी अश्लील है। सआदत हसन मंटो इस्मत चुगताई के करीबी मित्रों में से थे, जब ये मुकदमा ज़ेरेबहस था, वे भी कोर्ट में मौजूद थे, और जिस मैगज़ीन में यह कहानी छपी, उसके संपादक भी कोर्ट में बुलाए गए थे।

इस्मत चुगताई की पहचानों में से एक है कहानी- ‘लिहाफ’। राहत काज़मी के निर्देशन में फ़िल्म ‘लिहाफ़ : द क्विल्ट’ वूट पर आई है। फ़िल्म पर्दे पर सीमित रिलीज हुई थी। अश्लीलता के इल्जाम के बाद घर में पति से गर्म बहस और कोर्ट की वह कार्रवाई भी इस फ़िल्म का हिस्सा हैं, और फ़िल्म को खूबसूरत बनाने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मंटो की तो कई कहानियों पर फ़आश यानी अश्लीलता के इल्जाम लगे, मुकदमे चले। सेक्स यानी यौनिकता जब कथ्य में आकर आनंद यानी प्लेज़र का हेतु बने तो इरॉटिका या आगे बढ़कर पोर्न है, पर जब जीवन के बुनियादी प्रश्न खड़े करे, आनंद से इतर घृणा, कुंठा, जुगुप्सा या अन्य किसी भाव का कारण बने तो वह नैरेरिव सरोकारी हो जाता है, मंटो की कहानी ‘खोल दो’ को याद कीजिए, कहानी रौंगटे खड़े कर देती है ठीक वैसे ही जैसे शेखर कपूर निर्देशित ‘बैंडिट क्वीन’ में सीमा विश्वास का निर्वस्त्र होना सेक्सुअल प्लेजर का भाव केवल सेक्सवाली मानसिक बीमारों के मन में ही जगा सकता है, सामान्य रूप से तो गुस्से, घृणा और जुगुप्सा के भाव ही जगाता है, स्त्री की पीड़ा में सहभागिता का भाव ही जगाता है।

विजयदान देथा की कहानी पर आधारित देदीप्य जोशी की फ़िल्म ‘कांचली’ के क्लाइमेक्स को भी इसी रूप में याद करता हूँ, जब नायिका शिखा मल्होत्रा समाज की कुत्सित दृष्टि के बिम्ब के रूप में निर्वस्त्र होकर समाज के नंगेपन को उघाड़ कर रख देती है। इसी तरह लोककथा पर आधारित अनूप सिंह की फ़िल्म ‘किस्सा’ भी काबिलेजिक्र है, जहाँ दृश्यमान देह प्लेज़र नहीं, पीड़ा की अभिव्यक्ति का रूपक बन जाती है।

विजयदान देथा की कहानी पर आधारित देदीप्य जोशी की फ़िल्म ‘कांचली’ के क्लाइमेक्स को भी इसी रूप में याद करता हूँ, जब नायिका शिखा मल्होत्रा समाज की कुत्सित दृष्टि के बिम्ब के रूप में निर्वस्त्र होकर समाज के नंगेपन को उघाड़ कर रख देती है। इसी तरह लोककथा पर आधारित अनूप सिंह की फ़िल्म ‘किस्सा’ भी काबिलेजिक्र है, जहाँ दृश्यमान देह प्लेज़र नहीं, पीड़ा की अभिव्यक्ति का रूपक बन जाती है।

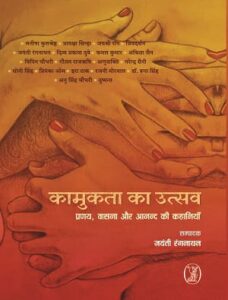

ऐसी ही एक कोशिश हाल ही वाणी प्रकाशन से जयंती रंगनाथन के संपादन में कई समकालीन हिंदी लेखकों की कहानियों के एक सामूहिक संग्रह के रूप में आई थी : ‘कामुकता का उत्सव’। जिसकी अधिकांश कहानियां आनन्द से आगे यौनिकता के दूसरे भावों और प्रश्नों को उठाते हुए जैसे हिंदी पट्टी के लिए, मंटो और इस्मत चुगताई के दशकों पुराने कामों को आगे ले जाती है। किताब में संपादक की लंबी, महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस विषय को देखने समझने के नए नज़रिए का संधान भी करती है, उसके लिए औज़ार भी देती है।

ऐसी ही एक कोशिश हाल ही वाणी प्रकाशन से जयंती रंगनाथन के संपादन में कई समकालीन हिंदी लेखकों की कहानियों के एक सामूहिक संग्रह के रूप में आई थी : ‘कामुकता का उत्सव’। जिसकी अधिकांश कहानियां आनन्द से आगे यौनिकता के दूसरे भावों और प्रश्नों को उठाते हुए जैसे हिंदी पट्टी के लिए, मंटो और इस्मत चुगताई के दशकों पुराने कामों को आगे ले जाती है। किताब में संपादक की लंबी, महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस विषय को देखने समझने के नए नज़रिए का संधान भी करती है, उसके लिए औज़ार भी देती है।

सिनेमा के माध्यम में एक झीनी-सी पर्देदारी अगर न रहे तो यौनिकता को छूना पोर्न या अश्लील की चारदीवारी में प्रवेश कर जाता है, राहत काज़मी जैसे संजीदा निर्देशक इस बारीक फ़र्क़ को बनाए रख लेते हैं, यह विषय चयन के बाद उनकी तारीफ और उनसे मुहब्बत करने की एक और मुकम्मल वजह बन जाती है।

इस फिल्म को इस लिहाज से भी देखना और महसूस करना बनता है कि एक डायरेक्टर विभाजनपूर्व के भारत की कहानी पर फिल्म बनाते हैं तो साझी विरासत और सरोकारों का कोलाज पर्दे पर उभरता है तो जादुई यथार्थ में तब्दील हो जाता है। इस्मत के किरदार में तनिष्ठा चटर्जी को देखना सूफियाना सा अहसास हो जाता है। तनिष्ठा ने लगातार सिद्ध किया है कि वे विविधतापूर्ण किरदारों को निभाने में निष्णात अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री के तौर पर वे मीना कुमारी, स्मिता पाटिल, अपर्णा सेन का एडवांस वर्जन भी है, और तनिष्ठा तो हैं ही। जिस साल यह फिल्म आई थी, तनिष्ठा ने निर्देशक के रूप में भी पारी शुरू कर दी है, कला और फेस्टिवल जगत में उनकी डेब्यू फिल्म ‘रोम रोम में’ की बहुत तारीफ हुई है। यानी अंग्रेजी, हिंदी और इटैलियन तीन भाषाओं वाली यह एक फिल्म बनाकर वे संजीदा अभिनेत्रियों में नंदिता दास और अपर्णा सेन की तरह डायरेक्टर्स लीग में शामिल हो गई हैं। वहीं, फिल्म ‘लिहाफ’ में मुकदमे के साथ समानांतर घटित होती ‘लिहाफ’ कहानी की नायिका के रूप में सोनल सहगल ने किरदार को जितनी खूबसूरती से जिंदा किया है, देखते ही बनता है। उनसे बड़ी उम्मीदें जागती हैं, उनके अभिनय में विरासत से जुड़ाव भी शिद्दत से दिखता है, तो वहीं उज्ज्वल ताजगी और गहन संजीदगी एक साथ मुस्कुराती लगती हैं।

कारोबारी राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोपों से घिरे हैं, ऐसे में अश्लीलता फिर जेरेबहस है, पर वह मंटो और इस्मत की अश्लीलता से सर्वथा और निसंदेह अलग है। स्त्री-पुरुष संबंधों और यौनिकता को लेकर कुठाओं और समाजी सोच के नंगेपन को दिखाना यौन आंनद के लिए स्त्री-पुरुष देह के प्रदर्शन से निहायत अलग है।

ओटीटी ने व्यवसायिक रूप से छोटी फिल्मों को बड़ा दर्शक वर्ग दिया है। साहित्यिक जमीन की कहानियों को कहने के लिए निर्देशकों को साहस और जगह भी दी है। ‘लिहाफ’ व्यावसायिक और कला की संधि पर रची गई फिल्म है। उदाहरण के तौर पर बांग्ला के बनिस्बत, हिंदी में खास तौर पर, इस संधि पर साहित्यिक कहानियों का कैटलॉग बहुत छोटा लगता है, उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले कुछ सालों में यह कैटलॉग समृद्ध होगा।

बात निकली है तो कह देना जरूरी है कि उर्दू दुनिया के समकालीन कथाकारों में रहमान अब्बास के उपन्यासों की बड़े कैनवस पर सुंदर फिल्मों की कल्पना करता हूं। उनके कलम से भी समाज के उस नंगे सच का बेहतरीन और संजीदा मुजाहिरा हुआ है जिसकी परंपरा पिछली सदी में मंटो और इस्मत ने शुरू की थी।