हाल ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत अंतिम फिल्म और इंडस्ट्री के सितारा कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की डायरेक्टोरिअल डेब्यू फिल्म ‘दिल बेचारा’ के बहाने जीवन मरण की पहेली फिर जेरेबहस है…

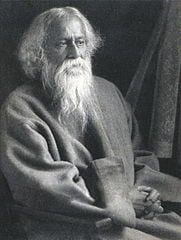

कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर को 10 सितम्बर 1937 को शांति निकेतन में ऐरिसिपल्स का दौरा पड़ा था, शांतिनिकेतन में टेलीफोन भी नहीं था, वे साठ घंटे तक कोमा में रहे, तब जाकर सुदूर ग्रामीण बंगाल में कोलकाता से मेडिकल टीम आ पाई थी। और फिर 25 सितम्बर से दिसम्बर के बीच उन्होंने जीवन और मृत्यु आदि प्रश्नों को लेकर ‘प्रांतिक’ शीर्षक से 18 कविताओं की एक सिरीज लिखी थी। रवींद्रनाथ ठाकुर ‘मृत्यु’ विषय से फेसिनेटेड कवि थे। पर मेरी पसंद उनका वह गीत है जो उन्होने पैंतालीस की उम्र में सन् 1916 ईस्वी में शांतिनिकेतन में ही मृत्यु विषय पर लिखा था, जो ‘प्रोबाशी’ पत्रिका में छपा, उसके मुखड़े का भावानुवाद यह हो सकता है–

कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर को 10 सितम्बर 1937 को शांति निकेतन में ऐरिसिपल्स का दौरा पड़ा था, शांतिनिकेतन में टेलीफोन भी नहीं था, वे साठ घंटे तक कोमा में रहे, तब जाकर सुदूर ग्रामीण बंगाल में कोलकाता से मेडिकल टीम आ पाई थी। और फिर 25 सितम्बर से दिसम्बर के बीच उन्होंने जीवन और मृत्यु आदि प्रश्नों को लेकर ‘प्रांतिक’ शीर्षक से 18 कविताओं की एक सिरीज लिखी थी। रवींद्रनाथ ठाकुर ‘मृत्यु’ विषय से फेसिनेटेड कवि थे। पर मेरी पसंद उनका वह गीत है जो उन्होने पैंतालीस की उम्र में सन् 1916 ईस्वी में शांतिनिकेतन में ही मृत्यु विषय पर लिखा था, जो ‘प्रोबाशी’ पत्रिका में छपा, उसके मुखड़े का भावानुवाद यह हो सकता है–

‘जब मेरे पांव इस पथ पर रुक जाएंगे

मैं रोक लूंगा जीवन की लहरों पर अपनी नाव

पूर्ण करके सारे व्यापार, चुकाकर कर्ज सारे

विराम दे दूंगा सारे कर्म दुनिया के इस बाजार के

तब तुम्हें मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी,

तुम सुदूर तारे को देखते हुए मुझे पुकार लेना’।

वहीं, बकौल मिर्जा गालिब ‘मौत का एक दिन मुअय्यन है’, इसके बावजूद जीवन और मृत्यु मनुष्य की सनातन जिज्ञासा के विषय हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत के बाद रिलीज हुई उनकी अंतिम फिल्म ‘दिल बेचारा’ इसी जिज्ञासा का नवीन संधान करती है। जीवन की गीतमाला का अंतिम राग। मेरा विनम्र खयाल है कि इसे इस रूप में भी देखना चाहिए कि आसन्न मृत्यु हमारी भावनाओं का स्वरूप भी बदल देती है और अब तक के जीवन के अनुभव किए हुए या पढ़े-सुने हुए सारे दर्शन शीर्षासन की मुद्रा में भी आ सकते हैं, नतीजा यह होता है कि शेष जीवन की धुन बदल जाती है। वैसे, जीवन का अर्थ, जीवन की सार्थकता और आफ्टर लाइफ को लेकर शायद दुनिया में उतनी ही थियरीज होंगी जितनी जनसंख्या; उतनी ही कहानियां भी इसके इर्दगिर्द बुनी गई होंगी। जैसे राजस्थान में एक कहावत है कि मौत से मत डरो, पर कुमौत से हमेशा डरो।

आपकी सेवा में मेरा सविनय निवेदन यह भी है कि अगर मैं फिल्म को केवल सुशांत के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा तो पूरी फिल्म के साथ न्याय नहीं होगा, जबकि फिल्म के पूरे कंटेक्स्ट के साथ सुशांत का काम अपने आप प्रासंगिक हो जाएगा क्योंकि फिल्म के कंटेक्स्ट की धुरी सुशांत ही हैं।

‘दिल बेचारा’ की कहानी जमशेदपुर में रखी गई है, यहां रखी गई कहना इसलिए वाजिब है कि कंसीव तो फिल्म अंग्रेजी में हुई है –‘फॉल्ट इन अवर स्टार्स’, जोश बून के निर्देशन में, ‘दिल बेचारा’ तो उसका ऑफिशियल एडाप्शन है। मूल फिल्म जॉन ग्रीन लिखित इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उपन्यास का शीर्षक शेक्सपियर के नाटक ‘जूलियस सीजर’ से प्रेरित है। लेखक जॉन ग्रीन को टाइम मैगजीन दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल कर चुकी है।

‘दिल बेचारा’ की कहानी जमशेदपुर में रखी गई है, यहां रखी गई कहना इसलिए वाजिब है कि कंसीव तो फिल्म अंग्रेजी में हुई है –‘फॉल्ट इन अवर स्टार्स’, जोश बून के निर्देशन में, ‘दिल बेचारा’ तो उसका ऑफिशियल एडाप्शन है। मूल फिल्म जॉन ग्रीन लिखित इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। उपन्यास का शीर्षक शेक्सपियर के नाटक ‘जूलियस सीजर’ से प्रेरित है। लेखक जॉन ग्रीन को टाइम मैगजीन दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल कर चुकी है।

तो हम बात जमशेदपुर की कर रहे थे, यानी मतलब कर रहे हैं, कहानी वहीं सैट हो सकती थी, थोड़ी ईसाइयत, थोड़ा बंगालीपन कहानी में वहीं से एक साथ हो सकता था, कोलकाता में सैट होती, जो वह आसानी से हो भी सकती थी, तो यह थोड़ा-थोड़ा होना, ज्यादा हो सकता था और वैसा करना शायद निर्देशक की मंशा नही रही होगी। वैसे ये फिल्म का जाहिर बंगालीपन केवल कहानी की नायिका भर का नहीं है, एडाप्शन के लिए जिम्मेदार दो लोगों में से एक सुप्रोतिम सेनगुप्ता भी हैं (शशांक खेतान के साथ)। दिल्ली की नॉन बंगाली लड़की संजना सांघी अगर बंगाली लड़की के किरदार को जिंदा कर गई है तो इसका श्रेय किरदार को रचने वाले लेखक का है, जो संभवत: सुप्रोतिम को जाएगा। बार बार जमशेदपुर की बात से मेरा विचलन इसलिए है कि शायद ‘दिल बेचारा’ की कथा का संदर्भ जमशेदपुर से शुरू जरूर होता है पर वह फिर व्यापक हो जाता है, हर उत्तर आधुनिक शहर की गाथा हो जाता है। एक फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े होने के कारण मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव झारखंड से रहा है, तो आदिवासी जीवन के जरूरी संदर्भ मुझे भूलते नहीं हैं, इसलिए ‘दिल बेचारा’ की कहानी के जीवन -मरण के सवाल को उन आदिवासियों की जीवन स्थितियों के जादुई यथार्थ से जोड़ना मैटॉफोरिकल डेपिक्शन लग सकता है, पर मैं इसे जरूरी इशारा मानता हूं, वह सतह के नीचे की हलचल सतह के ऊपर कैसे मंजर रच या नष्ट कर सकती है, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। यह भी संयोग ही कहा जाएगा कि हाल की मेरी पसंदीदा, एक बेहद प्यारी फिल्म, कोंकणा सेन की डायरेक्टोरिअल डेब्यू ‘डेथ इन ए गूंज’ भी झारखंड में ही बनी, सार्थक फिल्मों की जमीन बनना वहां की फिल्म पॉलिसी का सुखद परिणाम लगता है।

जहां तक मेरी याद जाती है, हृषिकेश मुखर्जी की ‘आनंद’ से लेकर शुजित सरकार की ‘अक्टूबर’ तक जीवन, मृत्यु और जिजीविषा का हिंदी सिनेमाई रूपांतरण दिल बेचारा की गौरवपूर्ण पूर्वपीठिका हैं। इसे मेरा रेसिस्ट कमेंट माने जाने की पूरी संभावना है पर ‘आनंद’ का बंगालीपन उसके निर्देशक का बंगालीपन था, ‘अक्टूबर’ का भी। ‘दिल बेचारा’ में किजी बासु की मां की भूमिका में स्वास्तिका मुखर्जी मेरी राय में इस पूरी फिल्म की बंगाली खुशबू की अनिवार्य हींग है, उनका सुंदर साथ किजी के पिता के रूप में शाश्वत चटर्जी ने दिया है। मुझे लगता है कि इधर हिंदी मनोरंजन जगत में स्वास्तिका की हाजिरी बढ़ी है, हाल ही पाताललोक में उन्हें देखना बेहद सुखद रहा है। फिल्म का सुंदर पक्ष यह भी है कि फिल्म के कीमती गीत लखनवी-बंगाली अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं।

जीवन-मरण की मधुर सी सिम्फनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को मुकेश छाबड़ा नामक एक और निर्देशक दे दिया है जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। मुकेश छाबड़ा एनएसडी के थिएटर इन एजुकेशन से निकले हैं, तो स्वाभाविक, अपेक्षित संजीदगी उनके यहां है, वह उसे पॉपुलर कलाओं की जरूरत के लिहाज से सतह के नीचे रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अरस्तू की ‘पोएटिक्स’ और फिर शेक्सपियर से लेकर हेनरी इब्सन, ब्रेख्त और उसके बाद लगातार ट्रेजेडी पश्चिमी नाट्यकथा की परंपरा का हिस्सा रही है। वहीं, किर्केगार्ड, सार्त्र, कैमू जैसे दार्शनिकों के यहां ट्रेजेडी का दर्शन अस्तित्ववाद की अंतर्धारा बनकर प्रवाहित होता है। मुझे लगता है कि मुकेश छाबड़ा शोकगीत को जीवनदर्शन की हारमनी बना देते हैं।

जीवन-मरण की मधुर सी सिम्फनी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को मुकेश छाबड़ा नामक एक और निर्देशक दे दिया है जिसके लिए जिया और मरा जा सकता है। मुकेश छाबड़ा एनएसडी के थिएटर इन एजुकेशन से निकले हैं, तो स्वाभाविक, अपेक्षित संजीदगी उनके यहां है, वह उसे पॉपुलर कलाओं की जरूरत के लिहाज से सतह के नीचे रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि अरस्तू की ‘पोएटिक्स’ और फिर शेक्सपियर से लेकर हेनरी इब्सन, ब्रेख्त और उसके बाद लगातार ट्रेजेडी पश्चिमी नाट्यकथा की परंपरा का हिस्सा रही है। वहीं, किर्केगार्ड, सार्त्र, कैमू जैसे दार्शनिकों के यहां ट्रेजेडी का दर्शन अस्तित्ववाद की अंतर्धारा बनकर प्रवाहित होता है। मुझे लगता है कि मुकेश छाबड़ा शोकगीत को जीवनदर्शन की हारमनी बना देते हैं।

अंतत: फिर रवींद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में– ‘क्यों फुसफुसाती हो मेरे कानों में धीरे से‼ ओ मृत्यु, मेरी मृत्यु! जब संध्याकाल पुष्प मुरझाते हैं, पशु लौटते हैं अपने ठिकाने पर, तुम दबे पांव मेरे पास आकर बोलती हो ऐसे शब्दों में, जिन्हें नहीं समझ पाता मैं।’